东汉以隶书碑刻数量最多,篆书碑刻存世的只有《袁安碑》、《袁敞碑》、《祀三公山碑》、《少室石胭铭》、《开母石胭铭》等少数儿种,其中墓碑只见袁安父子二碑,这和东汉盛行今文经学不无关系。东汉立干学官的五经十四博士,均为今文经学家,今文经学家兼通谶纬之学,这些经学家大多世代为显宦,其弟子门生也往往出仕当官。从存世和著录的东汉墓碑碑文看,碑主几乎都是属于今文经学派。如袁安学孟氏《易》、郑固学欧阳《尚书》,孔宙治严氏《春秋》,武荣治鲁《诗》,祝睦修韩《诗》、严氏《春秋》。郭泰、杨震、杨著、刘熊、曹全、张表等皆通“纬学”。东汉的字书,都已用今文编写,通小学、懂篆书只是少数古文经学家的专长,而隶书(八分)则是西汉中后期以来所通行的书体,所以东汉碑刻多以今文—隶书(八分)书写。《袁安》、《袁敞碑》以篆书书写,实是特例。

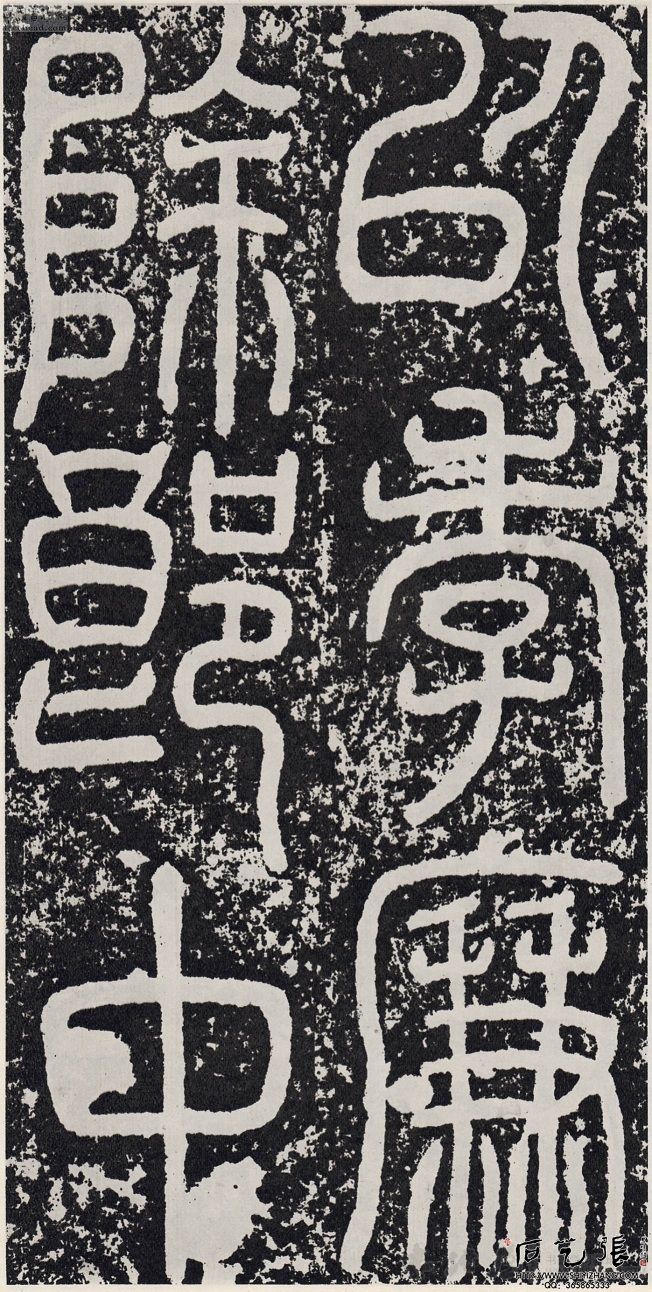

图:袁安碑

从河北定县八角廊出土的西汉宣帝时期的简书看,其时隶书已完全成熟,它的结体工稳扁方,用笔逆入平出,取横向笔势,波挑分明,横竖笔画转换处方折。这一类隶书在东汉的一些官文书以及正规严肃的场合仍一直沿用。立于宗庙、山川、坟墓的碑铭是为了崇祀神灵、敬怀圣贤,或纪功述德、垂示后昆,所以也都用这种隶书书刻。西汉简犊中还常见有种无波挑的隶书,较简率,其书写的速度应远远快于上一类隶书,便于日常使用。到东汉后期,无波挑的隶书就逐渐演变出行书和一种较行书工整的新型书体。古人习惯于将通俗的新书体称之为隶书.于是将这种.工整的新型书体也称之为隶书,它就是以后发展成为楷书的书体。而将有波挑的隶书,称之为“八分”。“八分”之名称约起于魏晋之际。这和草书演变出今草后,将原来的草书称之为“章草”,是一个道理。

“八分”之得名原由,历来有数种说法,大抵可归结为三种:一种说法是秦代王次仲以古书方广少波势,用“隶草作楷法,字方八分,言有楷模”。认为这一书体得名于字的尺度。另一种说法是汉隶演变“渐若‘八’字分散,又名之为八分”。清代包世臣即主此说.并认为“八字“可以训背,言其字势左右分布相背。这是以笔势横向背分而得名。第三种为北宋叶廷挂《海录碎事·文学·书札》中所录的一说,即“八分,蔡文姬云:‘臣父割隶字八分取二分.割李《斯)篆字二分取八分,故名八分’”。元代吾丘衍亦认为:“八分者,汉隶未有挑法者也,比秦隶则易识,比隶字则微似篆,若用篆笔作汉隶字,即得之矣。”,明代王世贞附和之.以为汉《夏承碑》、吴《天发神俄碑》即是八分书。A;第三说假托蔡文姬言.其书体非指有波挑的典型汉隶,姑去之不论。第一说以大小而得名,汉尺合今23厘米,字方八分,约2厘米见方,若写于简犊,字嫌大,而比之今存诸汉碑.字又过小,以尺度命名书体,也无他例,故此说不足信。当今同意第二说者较多。

八分书在东汉是·种普遍用于碑刻的书体,所以又将其称作铭石书。由于几八分书在东汉中后期并不是日常最通俗使用的书体,故成了书法家有意去专攻而擅场的书体之一。东汉后期.八分书、草书、鸟虫篆是书法家们潜心钻研练习的几种艺术书体。蔡A就是古代公认的以八分书成就之最高者。汉末魏初的踵爵擅长数种书体,而以铭石书最妙。

以汉代碑刻隶书作一比较,西汉的《杨量买山地记》、《鲁孝王刻石》、《鹿孝禹刻石》、《连云港界域刻石》.新莽时《莱子侯刻石》,东汉前期《三老讳字忌日记》、《鄐君开通褒斜道刻石》、《大吉买山地记》等刻石波挑极少,而到东汉中后期,碑刻则普遍用八分书书刻。自清代后期碑学盛行以来,一些研究汉碑的学者都认为东汉巾期以前碑刻书法古朴,到担、灵之际隶书方才成熟,代表之作是这一时期名碑巨刻上的八分书。随养汉简和汉代其他带字器物不断大最出土,知道前人根据汉碑上书法的变化来描述汉代书法史的发展是偏失的。西汉中期出现横势带波挑的隶书后,至宣帝时期就已有定县八角廊汉简那样成熟的八分书了。而不带波挑的隶书,自西汉中期以后一直是作为日常应用的主要朽体而沿习。对于带波挑的隶书与不带波挑的隶书,有人分别将其名之为“典型隶书”和“通俗隶书”o'这两种书体在西汉中后期即各自发展,但也相互有所影响。西汉至东汉早期的一些隶书碑刻,并无强烈地表现书法艺术的意识,故石质粗砺,制作不讲究,石面不平枯,也不打磨,刻工简率,书写都是用日用的“通俗隶书’,近两千年后看这些斑驳残种的作品,自然会产生一种朴茂浑雄的感觉。由于东汉标榜名节.提倡孝道的时尚,迷信神仙、追求奢靡的习俗.社会各阶层人士对书法艺术普遍爱好的心理,以及书法家群体逐渐产生等一系列因素,促使了碑刻在桓、灵时期大量产生。而八分书工整华美,笔法丰富,装饰性强,是当时最适宜用于碑刻,又能充分表现书法美的书体。因此,东汉中后期的著名碑刻JL乎都是用八分书书刻。八分书在东汉中后期已属非通俗隶书,用于碑刻.以示庄重。这种将工整而非通俗的书体用以书写碑刻的现象,历代甚为普遍。所以汉代碑刻L的书法,并不真实地反映出一条文字与书体发展演变的轨迹。

但是不管怎么说。东汉中后期大量的碑刻,是当时艺术家们施展书法才能技艺的最主要的场合之一。现存的《蔡巾郎集》辑收了蔡琶所撰文约90篇.而刻于贞氓之碑铭赞颂即有36篇,书写这些碑刻应是蔡邑本人或书艺足以相称的人。东汉立碑,对碑石的质量、制作、书刻都十分讲究。碑石要派人外出采集,要打磨平光.并加以雕饰,要请赁手艺高超的石工。

如《孔宙碑》记有:“故吏门人.乃共阶名山,采嘉石.勒铭示后。”《衡方碑》有:“海内门生故吏,口口采嘉石,树灵碑。”已佚失的《武梁碑》有:“竭家所有,选择名石,南山之阳,摧取妙好,色无黄斑,前设坛惮,后建祠堂,良匠卫改,雕文刻画.罗列成行,撼骋技巧,委逝有章,垂示后喇,万世不亡。”《张迁碑》特“赁师孙兴,刊石立表”。故东汉名碑如《乙瑛》、《礼器》、《史晨》、《曹全》、《张迁》诸碑及《熹平石经》等,石面皆平整光洁,历1800年而不剥蚀。石质粗砺还是细润,对刊刻甚有影响。上述数种丰碑巨刻,石质皆精细.刊刻工致,双刀斜下,字门光润,充分表现了书写的原貌。尤其《礼器》、《曹全》碑,笔画起讫提按,毫芒毕现,如睹墨迹。可见当时石工技艺,代相传授,精益求精,造诣极高。而摩崖刻石,则因山就便,稍加整著,大书深刻,椎凿而成,字口剥落,浑沦苍茫,皆粗具规模,不求细致。如《西狭颂》雄峻方整,已是摩崖刻石中精微之作了。这是刊刻因石质不同而方式有异者,也有刻手拙劣,不能表现笔意者,如《鲜于磺碑》,结体收放随意而生动,其书者水平可与《张迁碑》相领顽,而刻工不称,用刀平切直下,致使笔画板滞臃肿,大为减色。

东汉初的《三老讳字忌日记》石质坚好,打磨也较平光,而其时石工所能掌握的刀法皆十分简单。清后期金石家魏锡曾在《绩语堂碑录》中有其对《三老讳字忌日记》刻法观察的描述,云:“《三老》椎凿而成,锋从中下,不似他碑双刀,故每作一画,石肤诉裂如松皮。”这种刻法还是承袭西汉以来简单的刀法,与大多东汉摩崖刻法也大致相同,其所出效果并不是书丹的笔意。撇开刻工简率的碑刻不论,即便较忠实地按照书丹字样仔细摹刻的碑刻,也多少会走样,更何况临池所用的拓本,尚要经椎拓、装裱等工序,故碑刻的字与墨迹总是有一定距离的。宋代米带以为:“石刻不可学,但自书使人刻之,已非己书也,故必须真迹观之,乃得趣。’.以米带为代表的反对学石刻上的字,主要是因为石刻文字经几道制作工序后,已反映不出真实的笔法。但是在清末民国汉简尚未大量出土之前,人们无法见到汉代人的墨迹,学汉隶主要是从碑刻入手。清代碑学派书家是从二王藩篱外另辟蹊径的,故对传统的笔法并不在乎,而将汉代碑刻由笔法与刀法相结合的形态,包括千百年来风雨剥蚀的痕迹,所形成的生拙的笔画和古朴的气息,称之为“金石气”或“石气”,来作为自己创造新笔法的滋养。所谓的金石气是难以用语言表达的,完全凭个人的喜好、追求去摸索和领悟。清末书法家姚孟起《字学臆参》中说道:“临汉碑宜有石气,然非拳曲之谓也。问:何谓石气?日:不可说。”“作隶须有拙笔,乃古。”客观事实上,汉代石工那种简率的刀法,并非是要想在书法的基础上作艺术的再创造,而是一种技艺上的不成熟,但它在清代碑学派书家眼里,却正是他们所要追求的一种原始美、质朴美.所以清代碑学派是循古而创新的流派.当汉简大量出土,在能见到汉代人墨迹的近现代,汉碑仍是学习隶书的最佳范本。这是因为汉简字小,小字的笔法结体同大字有异,虽可放大影印,也不一定适合作大字临习。另外,汉代铭石书之规整茂密的结体、生拙古朴的笔画、天真自然的意趣,以及风格纷呈的品类,都显示出无穷的魅力。